喉癌 (Laryngeal Cancer): 5年生存率61% (即61%的病人5年后还活着)。获得早期诊断(超过50%)的病人, 5年生存率可达77%。3期病人(有附近转移) 5年生存率还有45%。4期病人(有远处转移) 5年生存率还有34%。

国内又一娱乐界名人患癌医疗无效去世

惊闻国内又一娱乐界名人李x, 患癌而赴美国高级(昂贵)医疗中心治疗无效,仅仅50岁便因癌去世。

”高科技“主流医学治癌现状: 绝大部份的中晚期癌症(尤其是脑, 肺, 肝, 肠胃等实体器官癌)的治疗无明显效果。主要原因有:1. 癌症发病理论错误;2. 抗癌战略错误(只注重“邪”,而忽视“扶正”)。很多癌症病人是被治死的。

癌症的起因不是基因突变,而是细胞能量代谢障碍。以癌症代谢疗法为基础的综合治疗,既“袪邪”,又“扶正”,达到控制癌细胞的生长, 创造时机让病人恢复抵抗力以达到“与瘤共存”,甚至最终制住癌症。綜合目前國際上及我們自己的經驗,對於符合下面三个条件的病人,癌症是很有可能被控制住的:

1. PET/CT阳性;

2. 病人积极配合(进行生活习惯,尤其是饮食习惯的改变);

3. 病人的癌症还没到晚期器官功能衰竭的时候。

国际上一些使用癌症代谢论治疗癌症的案例:

一位38岁恶性脑胶质瘤(GBM)病人使用生酮代谢疗法治疗后2年,仍然无任何肿瘤复发迹象!这在GBM肿瘤中十分罕见。Tom Seyfried教授及其团队在Frontiers in Nutrition 3/29/18发表文章报告了上述病例。GBM是一十分恶性的脑瘤,常规治疗在过去40年来对病人在年轻的成年病人中不超过20%的病人能活过2年。本病人在肿瘤切除及常规治疗上,加用生酮饮食,Vit D3, 二甲双胍,甲基叶酸,chloroquine, EGCG, 高压氧舱。24月后随访,病人健康十分良好,无任何肿瘤迹象(Karnofsky评分100%)。值得注意的是本病例未用任何考的松类激素,因为此类激素促进血糖升高,对癌症细胞生长有促进作用。

Slocum等医生报道(美国癌症代谢治疗年会, 2017年2月Tampa, FL): 他们总结了44例第4期肺癌(Stage IV, NSCLC)用代谢疗法结合传统放/化疗效果. 他们的1年生存率达86.1%(而文献报道同期NCSLC1年生存率为18% (PMCID: PMC3096514).

Slocum医生组曾报道33例3/4期胰腺癌用代谢+常规放/化疗1年生存期达到82.6%(J of Pancreas (Online) 2016 Jan 08; 17(1):36-41.), 而统计显示胰癌1年生存平均20%(含1-4期).

Slocum组2016年个案报道: 一81岁妇女3期直肠癌在用代谢疗法+放/化疗后, 27个月后(文章发表时)仍然临床无肿瘤迹象.

Roger D(Seyfried教授私人通信(2016年6月)发现3期膀胱癌患者,7月底开始用代谢治疗R-KD(此患者经常将血糖/酮比例保持在1或以下)。不久便找不到癌症(Clinical remission).

我们一86岁男性前列腺癌患者, 术后2年复发, 全身转移, 癌指标(PSA)>100, 家中已准备后事。经我们代谢治疗一个疗程(3个月)后, PSA恢复正常, 病人感觉良好。

• Case Western Reserve大学的Linda Nebeling大概是最早将生酮饮食法用于癌症病人的。在1995年, 她报告了用生酮饮食治疗的二位小病人, 3岁及8岁, 都患有晚期脑癌, 都被预测活不过3年。经过生酮饮食后, 病人的生活质量改善, 脑瘤引起的癫痫抽搐减少并停止。不久肿瘤逐渐缩小并消失。至文章发表时, 二位病人已分别良好存活4年及5年且无肿瘤复发迹象。其中3岁的小女孩, 后来获知, 15年后仍然存活无肿 • 德国Würzburg的Melanie Schmidt等医生做了一个16个病人的小型的为期3个月的临床试验。16个病人中5人坚持了整个3个月的生酮饮食。其他病人由于种种原因未能坚持。但较严格地按要求坚持了3个月的病人的肿瘤全部显示生长减缓,或停止生长,甚至缩小。 • Albert Einstein医学院的Eugene Fine医生2012年报道了10位各种实体癌(直肠, 乳, 胃, 子宫, 食道, 输卵管)病人在采用生酮饮食后, PET-CT显示肿瘤停止生长或有所缩小。 • Beth Zupec-Kaniay营养师报道10位脑癌病人。用生酮饮食后均显示不同程度的改善。其中几位病人获得长期缓解。 • Johns Hopkins的Ko及Pedersen报道用3溴丙酮酸(3BP)治疗一晚期胃癌肝转移(95%的肝遭到癌细胞破坏)伴严重腹水的年轻人。当时医生判断病人活不到下一个生日。用3BP后,肿瘤明显缩小,活检等检查显示细胞全部坏死。病人存活超过2年多,最后由于越洋旅游过度劳累,死于肝功能低下导致的免疫力下降所致肺炎。死体解剖未发现残留癌细胞。 • 我的病人,Aasmund,是一挪威运动员。5年前发现10cm大的纵膈淋巴瘤,经过2个毒副反应巨大且无明显效果的化疗后,病人放弃化疗而转用生酮饮食+DCA。Aasmund至今毫无症状地生活着,并且生了一个可爱的女儿。纵膈肿瘤缩小至3cm左右.(2017年9月初复查PET, 纵隔已无癌细胞活性)。(与我的私人通信)。我另一病人Joey, 一香港女子,44岁,2016年初诊断为4期乳癌伴肝肺脊柱骨及左锁骨上淋巴转移。经化疗+我们的代谢+功能医学治疗,现肿瘤明显缩小,左锁骨上淋巴结消失,病人感觉良好,无大副作用。Joey刚刚复查CT (3/27/18), 与2017/4月检查相比,没有恶化,略有好转。她的癌仍在控制之中! • Csaba Toth报告一例口腔上腭肌上皮细胞癌(约3.5cm),拒绝任何手术,化/放疗,仅靠生酮饮食。无任何副作用。20个月后,病人感觉肿瘤缩小且更健康。MRI显示肿瘤缩小。 • Zuccolio医生报道他的母亲被诊断为多形性胶质细胞瘤。使用生酮饮食后不久,肿瘤消失(MRI)。病人维持生酮饮食约半年,MRI检查仍无肿瘤复发。此时,病人放松警惕,开始一般饮食。数月后肿瘤复发,病人失去生活信心。放弃生酮饮食治疗。

一恶性脑胶质瘤的成功治疗

个案报道: 一位疗(GBM0患者接受常规治疗+大剂量静脉VC(IVC)辅助治疗, 生活质量大大提高, 而且生存超过4年(此类肿瘤平均寿命为一年)。

我们提倡癌症综合治疗, 包括限制性生酮饮食, 糖/氨基酸酵解阻断, 无/少毒付反应的常规放/化疗, 以功能医学为基础的全身支持疗法(包括大剂量IVC, 抗氧化剂, 线粒体营养剂, 胃肠功能, 排毒, 激素平衡等)。

参考文献链接:The Use of Intravenous Vitamin C as a Supportive Therapy for a Patient with Glioblastoma Multiforme

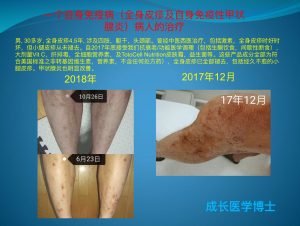

一个自身免疫病(全身皮疹及自身免疫性甲状腺炎)病人的治疗案例

生酮饮食:从燃碳水化合物到憾燃脂肪的转变过程

《隐形杀手—-补钙剂》电子版

关于骨质疏松的一本十分全面的书

癌症是一种代谢病

关于基因检测

颠覆性的研究,“善有善报,恶有恶报”的科学性—表观遗传学的记忆可以遗传连续达14代

中国人的古训“善有善报,恶有恶报”是有科学依据的。

中国古训教导人们“善有善报,恶有恶报; 不是不报,时间未到”。很有趣的是美洲印第安文明也认为一代人的所作所为可能会影响到今后七代后人的利益。我们当下的社会, 无论是中国还是全球, 都充满了贪图急功近利,眼前利益,渴求彻夜成为暴发户的人。为了金钱,人们严重污染了赖以生存的水,农田等自然环境。许多“新型科技”,未经时间的考验便投入使用,造成不可逆转的,对全人类的影响。各行各业,或为权或为利或为名,人们尔虞我诈,勾心斗角。我们抛弃了人类文明过去几千年的经验积累,认为只有当今“科技”才是真正的“科学”,是“真理”。

近年兴起的一门学科“表观遗传学”(epigenetics)研究发现父母不仅仅将遗传物质通过精子及卵子传递给下一代,而且也会把精神上及身体上的经历,无论是健康的还是不健康的,遗传给后代,而且不仅仅是后代,很可能是好几代。也就是说,我们今天受到的精神创伤,高度的精神压力,呼吸的污染的空气,食入的充满转基因,农药,抗菌素,激素,以及无处不在的塑料粒子等等,不仅仅在腐蚀着我们这一代,而且会影响到我们今后的好几代。为了我们自己的精神及身体的健康,以及我们后代及后代的后代精神及身体的健康,我们应该重新审视一下人生的目标及价值。

“天人合一,无为而治”。凡事不要违背自然。行事努力即可,不必太拘泥于结果,给自己造成不必要的压力。要知道,我们的精神,身体的健康会影响我们今后的好几代!

与人为善,为人正直,心怀坦荡,人生不以金钱,权位,名利为目标,方能求得传世万代之精神健康。

培养一个健康的生活习惯和运动习惯。我们人是自然界动物之一,而不是机器。要多接近自然,少使用人工产品,包括各种化学品,药物,高科技产品。这些新产品对我们自身及今后许多代的影响是难以预料的。

在此我将GreenMedInfo研究小组的一篇介绍这一颠覆性概念的文章翻译介绍于下。

成长医学博士, 生物化学/分子生物学博士是美国成氏综合健康中心主任,美国抗衰老暨再生医学科学院研究员,卡塔尔王国女皇医院抗衰老/功能医学顾问。旅美30余年的成博士毕业于上海医科大学,曾任上海中山医院, 美国卫生研究院癌症研究所及美国MACH陆军医院医师/部门主任。成博士近年经常回国讲座,并提供抗衰老/功能医学用于养生保健,慢性疾病,包括癌症代谢治疗的咨询。欲咨询成博士,请访问成博士功能医学群,或微信联系(RichardCheng322789).

颠覆性的研究显示,表观遗传学的记忆可以遗传连续达14代

我们一直以为是我们的基因决定了我们的命运。我们的各种慢性疾病, 包括癌症乃至衰老都由如刻在石碑上的无法解读的密码般的基因所定格。然而,新兴的表观遗传学(epigenetics)研究正在推翻这些原则,并引入了一种全新的思想理论。该理论认为,后天的环境而不是先天的基因(nurture v nature)决定了我们是否得病。

表观遗传学:生物决定论(biological deterministm)的消亡

表观遗传学是一门关于基因被沉默或是被激活的生理机理的科学。表观遗传学研究的是改变基因功能但不改变基因(DNA序列)的生物学过程。这些生物学过程包括甲基化(methylation),乙酰化(acetylation),磷酸化(phosphorylation), 苏素化(sumoylation)和泛素化(ubiquitylation)等过程,这些过程可以在细胞分裂时传递给子细胞(1)。例如,甲基化是简单的甲基标记与DNA分子的连接,当它发生在基因启动子区域时,它可以抑制基因的转录。这种简单的甲基,或与三个氢分子结合的碳,有效地使基因关闭。

组蛋白的翻译后修饰是另一种表观遗传过程。组蛋白有助于将DNA双螺旋包装并浓缩到称为染色质的复合物的细胞核中,该复合物可被酶,乙酰基和称为小干扰RNA和microRNA的RNA形式修饰(1)。染色质的这些化学修饰影响其三维结构,进而控制其对DNA转录的可及性并决定基因是否表达。

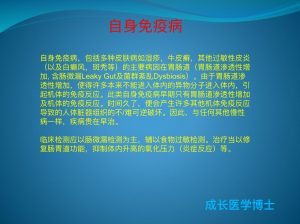

我们从母亲那里继承了每个基因的一个拷贝(allele),从父亲那里继承了另一个拷贝。如果表观遗传过程的结果是印记,即基因对的两个拷贝之一被关闭的现象,如果表达的拷贝有缺陷或增加我们对感染或毒物的易感性,就可能会致病(1)。研究显示,几乎所有类型的癌症,神经行为和认知功能障碍,呼吸系统疾病,自身免疫性疾病,生殖异常和心血管疾病都与表观遗传机制有关(1)。例如,心脏抗心律失常药普鲁卡因胺和抗高血压剂肼苯哒嗪可通过引起DNA甲基化的异常和破坏信号通路而在某些人中引起狼疮(1)。

基因犹如让枪上膛,而扣动板机的则是环境

然而,药物不是唯一可以诱发表观遗传干扰的药物。无论您是通过阴道分娩或剖腹产,母乳喂养还是奶瓶喂养,在家中饲养宠物,或感染某些儿童疾病,都会影响您的表观遗传表达。无论您是久坐,祈祷,吸烟,调解,做瑜伽,拥有广泛的社会支持网络还是与您的社区疏远 – 您的所有生活方式选择都会通过表观遗传学机制发挥疾病的风险。

事实上,疾病控制中心(CDC)指出,遗传学对疾病的影响仅占10%,其余90%归因于环境变量(2)。发表在PLoS One杂志上的一篇题为“遗传因素不是慢性病的主要原因”的文章呼应了这些说法,理由是慢性病只有16.4%的遗传,而84.6%是环境引起的(3)。从环境暴露组(exposome)研究的角度而言,这些概念就可以理解了。环境暴露(exposome)指的是对个体在其生命过程中产生的所有可能引起疾病的环境损害的累积(4)。

在描述个体在其一生中所经历的全部暴露时,暴露组可以细分为三个重叠和相互交织的域。被称为内部环境的暴露组的一部分由身体的, 影响细胞环境, 的固有过程组成。这包括激素和其他细胞信使,氧化应激,炎症,脂质过氧化,身体形态,肠道微生物群,衰老和生化应激(5)。

暴露组的另一部分,即特定的外部环境,包括病原体,辐射,化学污染物和污染物,以及医疗干预,饮食,生活方式和职业要素(5)。在更广泛的社会文化和生态层面,是一个被称为一般外部环境的部分,它可以限制诸如心理压力,社会经济地位,地缘政治变量,教育程度,城市或农村居住地和气候等因素(5)。

表观遗传变异的跨代遗传:内分泌干扰物在未来世代引发不孕症

科学家以前推测,在配子发生(gametogenesis),精子和卵子形成以及受精后,每个新一代的表观遗传变化都会消失(也就是说, 我们以前认为只有基因才会遗传給下一代, 而后天的影响是不会遗传的)。然而,对该理论的首次挑战来自一篇发表在《科学》上的研究。该研究表明,怀孕大鼠短暂暴露于杀虫剂甲氧滴滴涕(一种雌激素化合物)或杀真菌剂vinclozolin(一种抗雄激素化合物)导致在至少后续四代90%的雄性中不育症发生率增加和精子减少(1)。

最值得注意的是,这些生殖效应与种系中DNA甲基化模式的紊乱有关,这表明表观遗传变化会传递给后代。作者得出结论:“环境因素(例如,内分泌干扰物)重新编程种系和促进跨代疾病状态的能力对进化生物学和疾病病因学具有重要意义”(6,p.1466)。这可能表明,我们常用的会引起内分泌紊乱的, 带香味的, 个人护理产品和商业清洁用品可能会引发今后好几代的生育问题。

创伤事件的跨代传承:父母经历塑造后代的特征

此外,作为向后代提供生存必需的重要信息的一种方式, 创伤经历(traumatic experience)可以通过表观遗传学传递给后代(7)。在一项研究中,研究人员将有樱桃味的化学苯乙酮送入小鼠的房间,同时电击小鼠,使小鼠对该气味产生条件反射性恐惧。这种反射性恐惧传递了两代(7)。该研究表明,受孕前父母经历的环境可以改变后代的感觉神经系统和神经解剖学(7)。科学家们观察到了负责嗅觉部位的脑结构的变化,以及与对照小鼠及其后代相比, 对该气味的受体反应的增强(7)。这些变化通过表观遗传机制传递,证据表明恐惧小鼠中的苯乙酮感应基因是低甲基化的,这可能在发育期间增强了气味受体基因的表达,导致苯乙酮敏感性(7)。

饥荒与悲剧的人类经验跨越世代

小鼠研究说明了生殖细胞(卵子和精子)如何表现出对环境信号的动态可塑性和适应性,这一研究反映了人体研究。例如,在妊娠期暴露于某些压力因素如饥饿与后代的健康状况不佳有关。例如,有报告显示在受孕之前经历饥荒的妇女生下的孩子心理健康和生活质量较低(8)。

研究同样强调,“受孕期间的母亲饥荒暴露与主要情感障碍,反社会人格障碍,精神分裂症,颅内容量减少和中枢神经系统先天性异常的患病率有关”(8)。二十世纪中期荷兰饥荒时出生的后代感到健康更差(9),而且心血管疾病,高血压和肥胖的发病率等也更高(8)。怀孕期间产妇营养不良导致新生儿肥胖,这是第三代(11)中未来肥胖的预测因子(10)。

表观遗传学的影响也体现在对创伤的代际影响的研究中,这表明在大屠杀中幸存的人的后代表现出异常的应激激素特征,特别是低皮质醇产生(12)。由于皮质醇反应受损和应激反应性改变,大屠杀幸存者的儿童往往患创伤后应激障碍(PTSD),焦虑和抑郁的风险增加(13)。

在怀孕期间以亲密伴侣暴力形式暴露于母体压力的宫内暴露也可导致其青春期后代的糖皮质激素受体(GR)的甲基化状态发生变化(14)。这些研究表明,个体的创伤经历可能使他们的后代易患精神疾病,行为问题和心理异常,这是由于“在下丘脑 – 垂体 – 肾上腺轴中运作的基因的跨代表观遗传编程”,内分泌腺体之间的一系列复杂的相互作用它决定了压力反应和弹性(14)。

体细胞直接将遗传信息传递给精子细胞

不仅如此,研究还表明遗传信息可以通过物种的种系细胞实时传递。这些范式转变的发现推翻了传统的逻辑,这种逻辑推测遗传变化发生在数十万甚至数百万年的漫长时间范围内。在最近的一项研究中,发现外泌体是通过其将信息从体细胞转移到配子的培养基。

这项实验需要进行异种移植,这是一个将一个物种的活细胞移植到另一个物种的受体中的过程。具体地,将经遗传工程改造以表达称为EGFP编码质粒的荧光示踪酶基因的人黑素瘤肿瘤细胞移植到小鼠体内。实验者发现含有EGFP示踪剂的含有信息的分子被释放到动物的血液中(15)。在EGFP可追踪分子中发现了外来体,或“由许多细胞类型释放的内吞区室衍生的特化膜状纳米级囊泡”(16,第447页)。

由所有植物和动物细胞合成的外泌体含有不同的蛋白质库,当从多泡体(MVB)膜发生向内出芽时产生,MVB是一种在真核细胞内作为膜结合分选区的细胞器( 16)。外泌体含有microRNA(miRNA)和小RNA,参与调节基因表达的非编码RNA类型(16)。在这项研究中,外泌体将RNA传递给成熟的精子细胞(精子)并保存在那里(15)。

研究人员强调,这种RNA可以表现为“遗传性表观遗传变异的跨代决定因素,精子RNA可携带并传递导致后代表型变异的信息”(15)。换句话说,通过外泌体携带到精子细胞的RNA可以以改变后代的可观察性状和疾病风险以及其形态,发育和生理学的方式主持基因表达。

这项研究首次阐明了RNA介导的从体细胞到生殖细胞的信息传递,从根本上推翻了所谓的Weisman屏障,这一原则指出遗传信息从基因到身体细胞的运动是单向的,并且卵和精子传给后代的信息仍然与体细胞和父母经历无关(15)。

此外,这可能对癌症风险产生影响,因为外泌体含有大量的遗传信息,这些信息可能是侧向基因转移的来源(17)并且大量从肿瘤细胞中释放出来(18)。这可以与以下事实相协调:在包括人类在内的各种哺乳动物(15)中观察到类似外泌体的囊泡,这些囊泡紧邻解剖结构中的精子,例如附睾以及精液(19)。之后这些外泌体可以通过受精繁殖到后代,并增加后代的癌症风险(20)。

研究人员得出结论,精子细胞可以作为体细胞衍生信息的最终储存库,这表明对我们的身体细胞的表观遗传的影响可以传递给后代。这一概念证实了法国博物学家让 – 巴蒂斯特·拉马克提出的“软遗传”的进化理论,即在生物体的生命中获得的特征被传递给后代,这是现代遗传学在表观遗传学出现之前被拒绝的概念。 通过这种方式,精子能够自发地同化外源DNA和RNA分子,既可以作为其天然基因组的载体,也可以作为染色体外的外来遗传物质,然后“随后一代表型改造的动物在受精时传递给卵母细胞”( 15)。

表观遗传变化持续时间比预期更长

在最近的一项研究中,线虫蠕虫被操纵以携带荧光蛋白的转基因,这使得当基因被激活时,蠕虫在紫外线下发光(21)。当蠕虫在20摄氏度(68华氏度)的环境温度下孵育时,观察到可忽略的发光,表明转基因的活性低(21)。然而,将蠕虫转移到25°C(77°F)的温暖气候会刺激基因的表达,因为蠕虫会发出明亮的光芒(21)。

此外,这种温度诱导的基因表达改变被发现持续至少14代,代表了前所未有的几代人对环境变化的表观遗传记忆的保存(21)。换句话说,蠕虫通过表观遗传变化的载体将过去环境条件的记忆传递给后代,作为一种方法,为后代的环境条件做好准备并确保其生存能力。

未来方向:我们今后何去何从?

综上所述,上述研究挑战了传统的孟德尔遗传学定律,该定律假定遗传仅通过有性生殖发生,并且性状通过种系细胞中包含的染色体传递给后代,而不是通过体细胞(身体)细胞。实际上,这证明了非孟德尔跨代遗传的存在,包括与染色体基因无关的特征传递给后代,导致持续表型持续跨代(22)。

这项研究为美洲原住民教授的七代管理原则赋予了新的含义,它要求我们在每个决策中考虑七代人的福利。我们不仅应该在环境可持续性的实践中体现这种方法,而且我们应该明智地考虑我们的身体所处的条件 – 污染和有毒物质渗透到景观中并渗透到我们的身体中,营养缺乏的土壤会产生微量营养素贫乏的食物,由于无处不在的电子设备对我们的昼夜节律的破坏,我们与自然的离婚以及我们部落关系的消亡 – 可能转化为健康不良影响和生活质量的下降,对于以前不可思议的后代人群而言。

现代农业,工业革命和当代生活的危害是“表观遗传过程背后的已知或可疑驱动因素……包括重金属,杀虫剂,柴油机尾气,烟草烟雾,多环芳烃,激素,放射性,病毒,细菌和基本营养素“(1,p.A160)。然而,侥幸地,如运动,正念和水果和蔬菜中的生物活性成分,如十字花科蔬菜中的萝卜硫素,来自红葡萄的白藜芦醇,来自大豆的金雀异黄素,来自大蒜的二烯丙基硫化物,来自姜黄的姜黄素,来自甜菜的甜菜碱和绿色,茶儿茶素等都可以通过直接抑制催化DNA甲基化或组蛋白修饰的酶,或通过改变那些酶促反应所必需的底物的可用性来有利地改变表观遗传现象“(23,第8页)。

这个典型地强调了我们呼吸的空气,我们吃的食物,我们允许的思想,我们所暴露的毒素,以及我们的经历可能会遗传给我们的后代,并在我们离开后很久仍然影响着我们的后代。我们必须认识到我们行为的影响,因为它们通过众所周知的时间沙子引起了连锁反应。

文献

1. Weinhold, B. (2006). Epigenetics: The Science of Change. Environmental Health Perspectives, 114(3), A160-A167.

2. Centers for Disease Control and Prevention. (2014). Exposome and Exposomics. Retrieved from https://www.cdc.gov/niosh/topics/exposome/

3. Rappaport, S.M. (2016). Genetic factors are not the major causes of chronic diseases. PLoS One, 11(4), e0154387.

4. Vrijheid, M. (2014). The exposome: a new paradigm to study the impact of environment on health. Thorax, 69(9), 876-878. doi: 10.1136/thoraxjnl-2013-204949.

5. Wild, C.P. (2012). The exposome: from concept to utility. International Journal of Epidemiology, 41, 24–32. doi:10.1093/ije/dyr236

6. Anway, M.D. et al. (2005). Epigenetic transgenerational actions of endocrine disruptors and male fertility. Science, 308(5727), 1466-1469.

7. Dias, B.G., & Ressler, K.J. (2014). Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations. Nature Neuroscience, 17(1), 89-98.

8. Stein, A.D. et al. (2009). Maternal exposure to the Dutch Famine before conception and during pregnancy: quality of life and depressive symptoms in adult offspring. Epidemiology, 20(6), doi: 10.1097/EDE.0b013e3181b5f227.

9. Roseboom, T.J. et al. (2003). Perceived health of adults after prenatal exposure to the Dutch famine. Paediatrics Perinatal Epidemiology, 17, 391–397.

10. Badon, S.E. et al. (2014). Gestational Weight Gain and Neonatal Adiposity in the Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome Study-North American Region. Obesity (Silver Spring), 22(7), 1731–1738.

11. Veenendaal, M.V. et al. (2013). Transgenerational effects of prenatal exposure to the 1944-45 Dutch famine. BJOG, 120(5), 548-53. doi: 10.1111/1471-0528.

12. Yehuda, R., & Bierer, L.M. (2008). Transgenerational transmission of cortisol and PTSD risk. Progress in Brain Research, 167, 121-135.

13. Aviad-Wilcheck, Y. et al. (2013). The effects of the survival characteristics of parent Holocaust survivors on offsprings’ anxiety and depression symptoms. The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 50(3), 210-216.

14. Radke, K.M. et al. (2011). Transgenerational impact of intimate partner violence on methylation in the promoter of the glucocorticoid receptor. Translational Psychiatry, 1, e21. doi: 10.1038/tp.2011.21.

15. Cossetti, C. et al. (2014). Soma-to-Germline Transmission of RNA in Mice Xenografted with Human Tumour Cells: Possible Transport by Exosomes. PLoS One, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0101629.

16. Zomer, A. et al. (2010). Exosomes: Fit to deliver small RNA. Communicative and Integrative Biology, 3(5), 447–450.

17. Balaj, L. et al. (2011) Tumour microvesicles contain retrotransposon elements and amplified oncogene sequences. Natural Communications, 2, 180.

18. Azmi, A.S., Bao, B., & Sarkar, F.H. (2013). Exosomes in cancer development, metastasis, and drug resistance: a comprehensive review. Cancer Metastasis Review, 32, 623-643

19. Poliakov, A. et al. (2009). Structural heterogeneity and protein composition of exosomes-like vesicles (prostasomes) in human semen. Prostate, 69, 159-167.

20. Cheng, R.Y. et al. (2004) Epigenetic and gene expression changes related to transgenerational carcinogenesis. Molecular Carcinogenesis, 40, 1–11.

21. Klosin, A. et al. (2017). Transgenerational transmission of environmental information in C. elegans. Science, 356(6335).

22. Lim, J.P., & Brunet, A. (2013). Bridging the transgenerational gap with epigenetic memory. Trends in Genetics, 29(3), 176-186. doi: 10.1016/j.tig.2012.12.008

23. Choi, S.-W., & Friso, S. (2010). Epigenetics: A New Bridge between Nutrition and Health Advances in Nutrition: An International Review Journal, 1(1), 8-16. doi:10.3945/an.110.1004.

by GreenMedInfo Group